「植物病害の遺伝子診断法 -ムギ類赤かび病を事例として-」

吉備国際大学地域創成農学部

村上 二朗

近年、DNA塩基配列の解読技術が急速に進展している。2003年には、ヒトのゲノムDNAの全塩基配列を解析する「ヒトゲノムプロジェクト」が完了し、医学や創薬分野に大きな貢献をもたらした。現在では、「1,000ドルゲノムプロジェクト」が進行しており、数年以内には1,000ドルで1人分のDNA情報が解読できることが期待されている。植物に病気を引き起こす微生物においても、主要な植物病原菌を中心に全ゲノム配列が解読され、病原性に関わる遺伝子の機能解析や病害の診断などに幅広く応用されている。そこで本稿では、DNA塩基配列情報を用いた植物病害の診断方法として、ムギ類赤かび病の事例を紹介する。

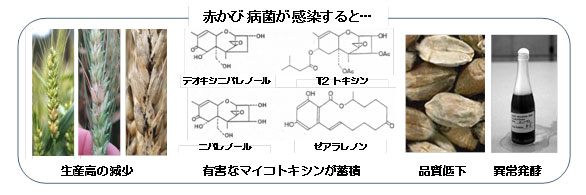

赤かび病はムギ類の最も重大な病害の一つであり、近年の地球温暖化による気候変動や不耕起栽培などの農業形態の変化により世界的な被害拡大を見せている。さらに赤かび病を引き起こすフザリウム菌は人畜に有害なマイコトキシン(カビ毒)を生産し、コムギやオオムギの生産だけでなくその加工産業や家畜生産におけるマイコトキシンの汚染が世界中で大きな脅威となっている。マイコトキシンとはカビの二次代謝産物として産生される毒であり、赤かび病菌が生産するトリコテセン系マイコトキシンのデオキシニバレノール(DON)やニバレノール(NIV)は、腹痛、下痢、嘔吐、発熱、食欲不振や免疫力の低下などを引き起こす。実際に、DONは中国やインドで過去長期に渡り、大規模な食中毒を引き起こしてきた。日本のコムギ栽培圃場においても赤かび病は頻繁に発生しており、マイコトキシン摂取による慢性的な健康被害が懸念されている。

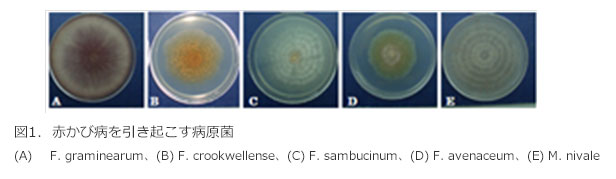

フザリウム属 (Fusarium spp.)を中心に複数種の菌系がコムギに赤かび病を引き起こし(一部を図1に掲載)、またいくつかの異なるマイコトキシンを分泌することが報告されている。複数種のフザリウム菌が感染するという事実が、本病害の的確な診断を難しくさせ、的を絞った抵抗性の育種を困難にさせている。よって正確かつ迅速なフザリウム種の同定が、赤かび病を防除する上で非常に重要である。

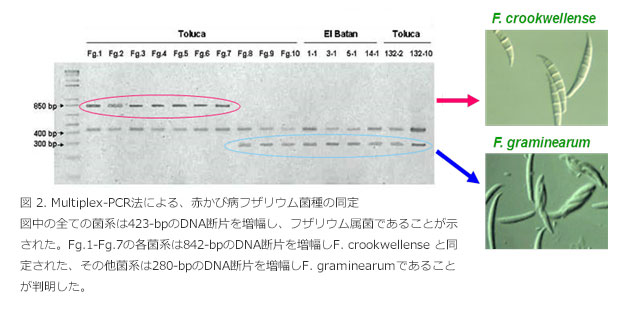

従来の一般的な赤かび病菌種の同定方法は、培地上での菌層や分生胞子の形状で推定するものであった。しかし赤かび病菌は良く似た形態的特質を示すものもあり、肉眼や顕微鏡レベルの観察では十分とはいえない。最近では、簡易で正確な分子遺伝学的手法(PCR法)を用いた菌種の同定が推奨されている。PCRとは、Polymerase Chain Reaction (ポリメラーゼ連鎖反応)の略であり、DNAポリメラーゼを用いて連鎖反応的にDNAを増幅する方法である。本法を用いある生物個体に特定のDNA配列を増幅し検出することで、他の個体と区別することが可能となる。植物病害における病原菌の同定にも幅広く使用され、正確かつ迅速な病害診断が可能となった。赤かび病における診断の例を図2に示す。

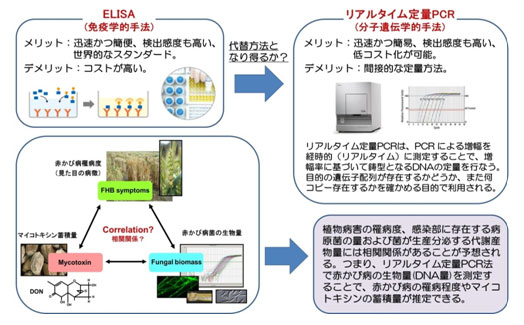

マイコトキシンが蓄積していない安全な農産物や食品を供給するために、正確で迅速なマイコトキシンの検出方法の開発が求められている。そこで、遺伝子配列情報を基にした分子遺伝学的な手法により、マイコトキシンの定量が可能であるかを検討した。多検体におけるマイコトキシンの定量には、市販のELISAキットを使用した免疫学的な手法による検出が一般的であるが、コストの面で問題がある。近年ではリアルタイム定量PCR法(qPCR法)の開発・発展により、植物体内における病原菌生物量(DNA量)の正確で迅速な定量が容易となった。このqPCR法を応用して、マイコトキシンを初めとする病原菌代謝産物の間接的な定量が盛んに試みられている。そこで、実験圃場において赤かび病菌を接種したコムギ・オオムギ穀粒に存在する本菌のDNA量をqPCR法により測定し、赤かび病の罹病度やマイコトキシンの蓄積量と相関性が認められるかを調査した。

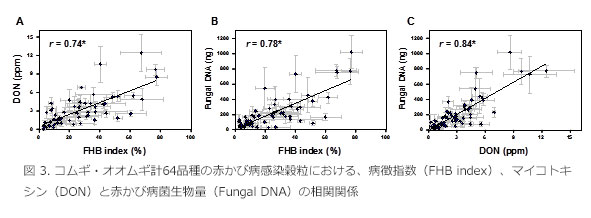

本研究で用いたコムギ・オオムギの計64系統は、赤かび病接種試験において、病徴指数(罹病度)とDON蓄積量はそれぞれ多様な強度と蓄積量を示し(図3A)、菌DNA量との相関性検定に適した集団であることをまず確認した。また本集団の病徴指数とDON蓄積量は有意な相関があった(相関係数; r = 0.74, 図3A)。同様に、赤かび病菌DNA量と病徴指数もしくはDON蓄積量の相関係数はそれぞれr = 00.78(図3B)とr = 0.84(図3C)であり、高い相関性が確認できた。この結果より、感染部の病原菌量を定量することで、赤かび病の罹病程度やマイコトキシン蓄積量が推定できると考えられる。他の定量方法と比較して、qPCR法は簡便で検出感度もよくまた経済的にも優れていることから、大量の試料を解析するのに有効な手段として普及が期待できる。

「植物保護の教育研究への取組」

眞山滋志(吉備国際大学 植物クリニックセンター)

食料を安定的に供給する農業生産を実現するためには、病原体を適切に排除し、農作物の被害を軽減および防止する必要がある。そのためには、病気が発生する前に行う予防と発生後に行う防除の処置が必要である。

植物の病気は病原体(主因)、宿主植物(素因)および環境要因(誘因)の3つの要因が揃ったときに発生するので、それぞれの要因を関与させないことが防除の基本となる。したがって、各種植物病害の事例それぞれにおいて、これら3者の要因が如何なる状況にあるのか、科学的解析と課題解決のための研究が必要となる。

近年、環境保全や持続的な農業の発展に配慮する必要から、病害の防除効果があるすべての手段を総合的に駆使して防除するという、いわゆる「総合的病害虫管理」(integrated pest management, IPM)の概念が確立され、その実践、普及が図られている。栽培方法の改善による耕種的防除、熱処理による病原体の殺菌などの物理的防除、拮抗微生物などの利用による生物的防除、そして防除の切り札的役割を果たす農薬による化学的防除など、科学的根拠のある防除法を総合的に使用するのである。IPMの概念は、病虫害などの防除対策に関する教育研究の根幹を成すものである。

淡路の特産野菜の病害防除においても、関係機関による弛まぬ研究が続けられ、多々難病が出るにもかかわらず一つ一つ乗り越え今日に至っている。最近では、特にレタスビッグベイン病対策が重要な課題となっている。昨年の本シンポジウムでは「レタスビッグベイン病の防除に向けて」として話題に取り上げ、その現状把握と解決すべき課題について精査した。

これらを踏まえて、本年度、兵庫県、南あわじ市、JAあわじ島、吉備国際大学などが農林水産省の地域コンソーシアム支援事業「淡路島レタス産地活性化協議会」を立ち上げた。本学は南あわじにおけるビッグベインウイルスの媒介菌Olpidium virulentus の汚染密度を測定する委託研究を受けた。次年度からは研究室に学生を迎えることになるが、この事業を通じて、地域と密接に連携した教育研究に取組み、本病の防除法開発に学生と共に取組みたいと考えている。

近年、農業が成長産業として注目される中、競争力を持ったブランド野菜を生産・供給することが産地や生産者に強く求められている。その安全性管理と生産過程での防除のあり方は従来以上に重要性を増している。特に農作物の輸出入における病虫害の検疫管理のあり方および農薬の安全性管理について確かな知識を確保することが必須である。また、レタスやタマネギのブランド野菜の病害発生状況と防除対策に関するその後の進展と現況についての情報交換する場を持つ意義は大きい。本シンポジウムが地域ブランド野菜の安定的な生産と流通おける一助となれば幸いである。